【速報2025】国公立大学の志願状況や志願倍率が公表!わかりやすい考察つき!

文部科学省が、国公立大学の2次試験の出願状況に基づき、志願倍率の中間集計などを発表していましたが、2025年2月5日に国公立大2次試験の出願が正式に締め切られました。

これにより、国公立大学入試の志願状況や倍率が「速報」として公表されました。

文部科学省は、「2025年度国公立大学入学者選抜(一般選抜)実施に当たり、2次試験出願期間の最終日である2月5日時点の志願状況を取りまとめました」としてデータなどを発表しました。

Contents

国立大も公立大も志願者数が増えて倍率が増加

倍率は微増したものの、公立大学の人気は変わらず

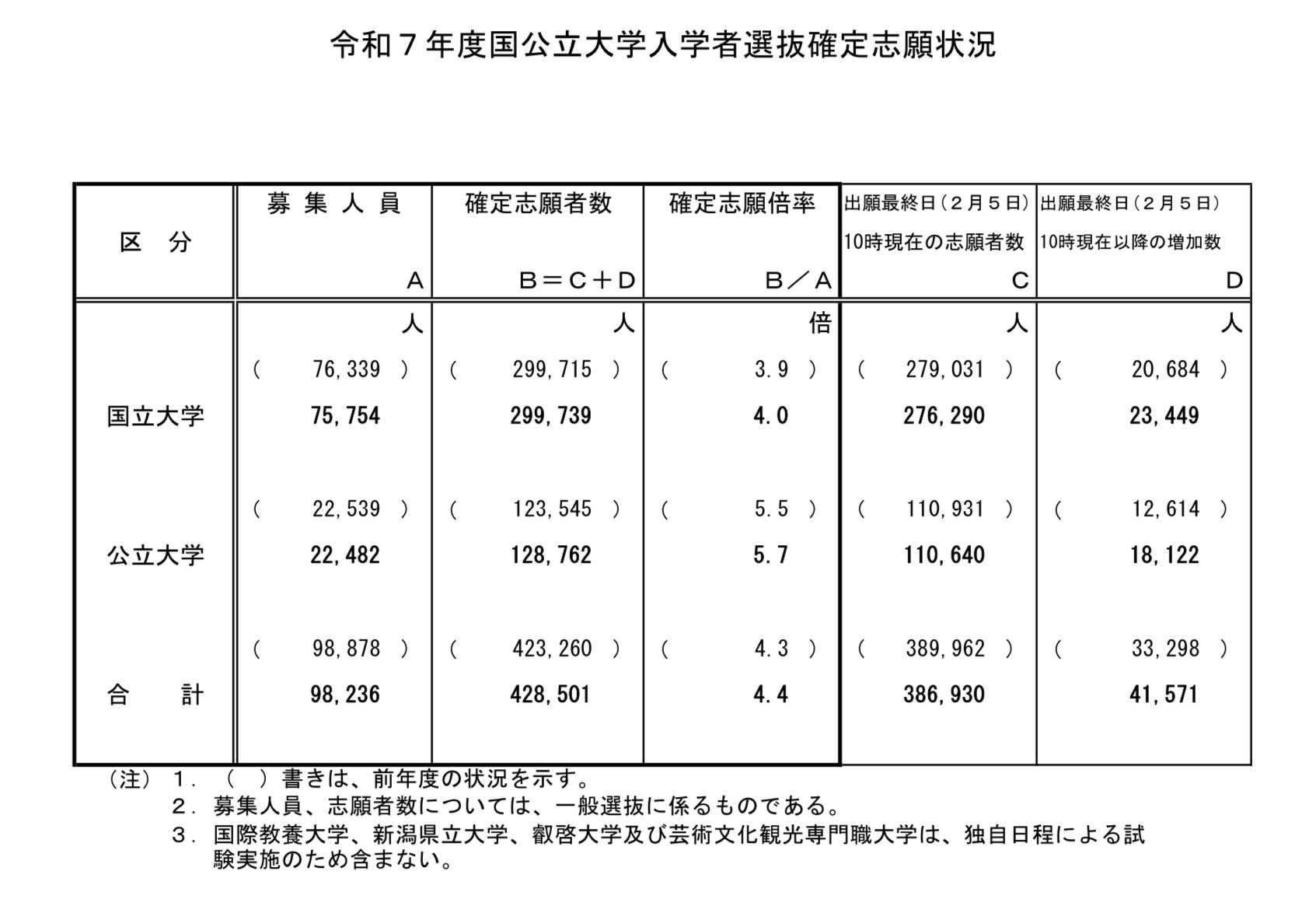

以下の表は、2025年2月5日時点での志願倍率です。

「確定志願倍率」は2月下旬に発表されるため、それまでは数字の揺れが見られますが、昨年度同時点の倍率との比較ができるため、有用です。

それに基づきますと、国立大学の志願倍率は3.9倍から4.0倍に微増しており、公立大学の志願倍率も5.5倍から5.7倍に、同じく微増しています。

国公立大学全体としての志願倍率は、4.3倍から4.4倍に微増しています。

やはり注目したいのは、公立大学のほうが国立大学より数が多くて倍率が高いことです。(ただし、全体の定員は国立大学のほうが多いことに注意)

国立大学と公立大学の倍率の差は、2024年度も2025年度も大きいことに変わりなく、地方在住の幅広い学力層の「堅実派」が地域の公立大学に行きたくて、志願が殺到しています。

公立大学の志願者数は5000人近く増加

では、前述の「倍率がほんの少し上がった」という現象はどこから来ているかと言うと、国公立大学の志願者数が増えたことによります。

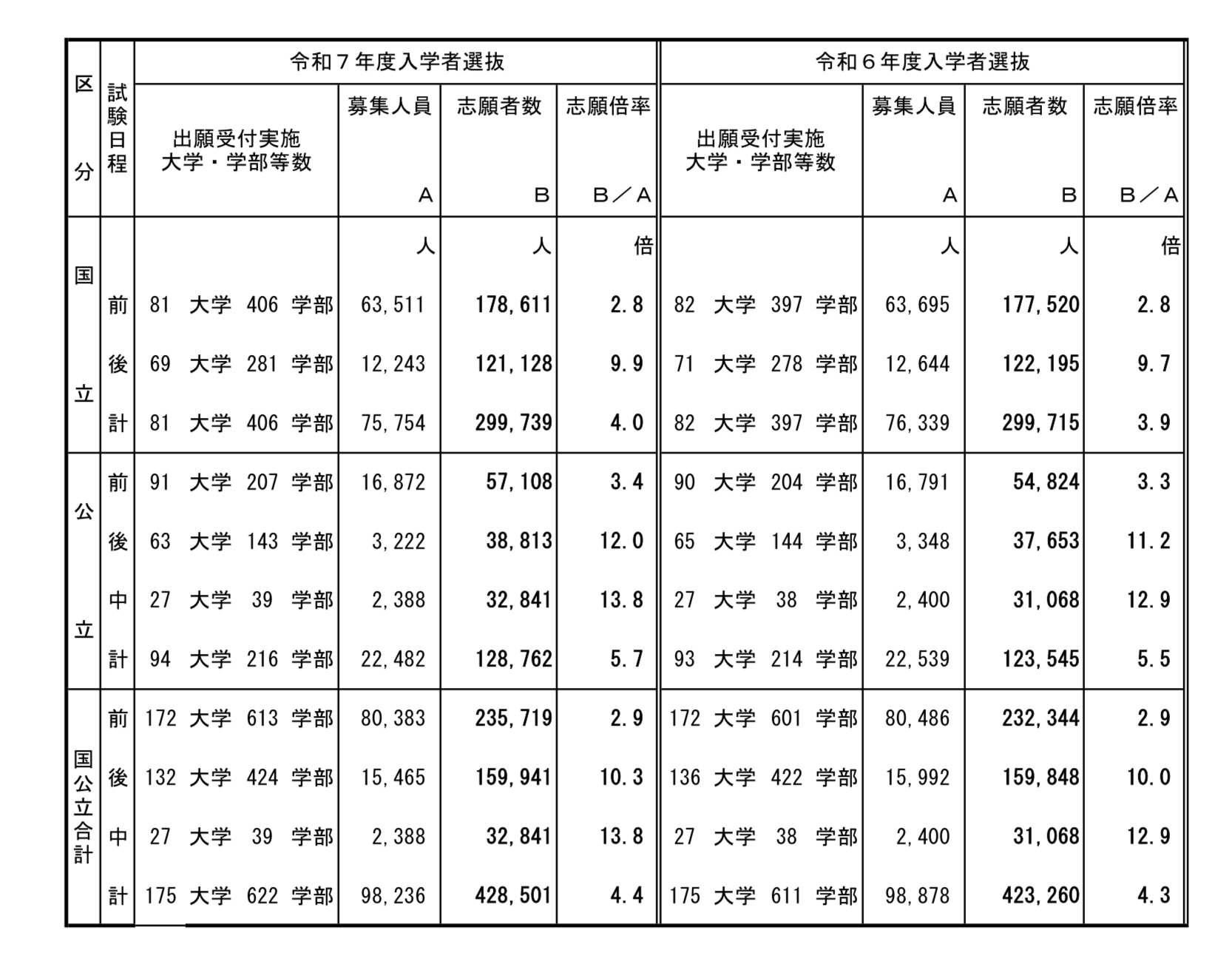

具体的には以下の表が示す通りで、国立大学は志願者が約20人増え、公立大学は志願者が約5000人増えています。

全体として、国公立大学は志願者数が約5000人増えました。

国立前期は、倍率は低くても「偏差値や難易度」は高い

2月5日地点の、日程別の志願状況も明らかになっています。

国立前期は2.8倍、国立後期は9.9倍。公立前期は3.4倍、公立後期は12.0倍、公立中期は13.8倍。

公式データという事もあって、信頼がおけますし、参考になると感じる人も多いでしょう。

ですが、やはり受験生のことを思うと、倍率だけで判断せずに、偏差値を重視してほしいと助言せざるを得ません。

「なんだ、やっぱり偏差値か」と思われてしまうかもしれませんが、倍率は「入学難易度」を示す、ごく一部の、局部的な指標にすぎません。

とりわけ「偏差値」や「共通テストボーダー」は、各予備校ごとに揺れがあるため、「倍率の低い国公立を目指そう」もしくは「共通テストの配点比率が低い国公立に出願しよう」と考える人が毎年少なからずいます。

ですが、「倍率の低い国公立」そして「2次試験の配点が高い国公立」は、いずれも偏差値や合格最低点などが高い、難関国公立である傾向にあるのです。

また、合格最低点が低いにもかかわらず、過去問を解いた自己採点の結果が妙に高めだった場合は、大学側が設けている採点基準が厳しいために平均点や最低点が下がっていることが考えられます。

受験生や高校2年生は、上記の点に留意して、合格可能性の高い国公立大学を目指しましょう!

日程別の高倍率の大学! 医・歯・薬・獣は少し減る

令和7年度(2025年度)入試の前期一般選抜において、TOP10までを一覧表にすると、以下のようになります。

| 順位 |

大学 |

学部 | 倍率 |

| 1 |

山陽小野田市山口東京理科 |

薬 | 24.8 |

| 2 |

釧路公立 |

経済 | 14.0 |

| 3 |

東京芸術 |

美術 | 12.9 |

| 4 |

島根県立 |

地域政策 | 8.9 |

| 5 |

東京都立 |

法 | 8.9 |

| 6 |

小樽商科

|

商(夜) | 7.7 |

| 7 |

岩手 |

獣医 | 7.5 |

| 8 |

公立鳥取環境 |

経営 | 7.4 |

| 9 |

福井県立 |

恐竜 | 7.3 |

| 10 | 鹿児島 | 歯 | 6.9 |

いずれも難関となっています(もちろん受験生にとっては倍率よりも偏差値のほうが重要な指標ですが)。

国立大学後期はTOP4に医学部が3つ

国立大学後期日程のTOP10においては、内訳が「看護学部が3つ、教育学部が2つ」となっています。

具体的な大学名は以下の一覧表のとおりです。

| 順位 | 大学 | 学部 | 倍率 |

| 1 | 福山市立 | 教育 | 36.9 |

| 2 |

周南公立 |

人間健康 | 33.6 |

| 3 | 山口県立 | 看護栄養 | 33.0 |

| 4 |

山梨県立 |

看護 | 32.4 |

| 5 |

愛知県立 |

看護 | 30.6 |

| 6 | 宮崎 | 教育 | 30.3 |

| 7 |

新見公立 |

健康 | 30.3 |

| 8 | 佐賀 | 医学 | 29.2 |

| 9 | 福井県立 | 恐竜 | 27.3 |

| 10 | 高知県立 | 看護 | 27.0 |

なお、1位と6位は、いずれも教育学部であり、地方にあっては、教員養成系の学部・コースが、「医師や医療従事者養成の学科」と並んで、「学校教員になって身を固めることができる」と考えられているため人気なのでしょう。地域的な考え方やスタンスが色濃く表れており、大都市圏とはギャップがありますが、決して「地方色のあるものだから」と軽視してはなりません。公立中学・高校の教員には「公務員」という身分もあります。

かつての日本の姿を色濃く残しているものであるのみならず、各教育学部の倍率は22~23倍となっており、若い人たちが将来のため、家族のため、そして自分のため、社会的にしっかりした職に就くべく、それぞれの専門を発揮できる厳しい受験競争に挑んでいるのです。medichenは、医学部受験生、そして薬学部や獣医学部、歯学部の受験生を応援していますが、もちろん、それ以外の道を歩もうと模索して努力している若い人たちのことも応援しています!

高倍率の難関学部は努力を注ぐだけの価値がある

昨年度に比べて、「医・歯・薬・獣医」が少し減って、地方の教育学部が増えた結果になりました。

国立大学の高倍率TOP10を見ると、いつの時代も、安定した優位的な職につながる学部・学科に人気が殺到していることが窺えます。

70年以上にわたって社会科学でやってきた一橋大学が新規学部を開設したことからも察せられるように、データサイエンスはこれからの発展が目覚ましい分野で、AIと同じく、将来の日本を支える知見の一つです。

国内では担い手が少ないことからデータサイエンティストの報酬の相場は極めて高いものになっており、かつては欧米に留学するか、大企業に就職しながら学ぶしかないジャンルでした。

ですが、国内の大学でもデータサイエンスを学べる学部・専攻が増えてきており、これからデータサイエンティストの数が増加することが見込まれるなど、色々な意味で決して「医師を養成する医学科」と比べられるものではないのですが、「医学科をあきらめよう」と思ったときは、獣医系や薬学部だけでなくデータサイエンス専攻のことも想起して頂きたいと思います。

必ずしも人気が殺到している「土俵」の中で勝負する必要はありません。

皆さん独自の見解、ジャストアイディア、インスピレーションが当たって、倍率や偏差値が低い学部・学科に入って社会的に大成功する可能性も、もちろんあります。

そうは言っても、トルストイの小説タイトルにあるように、「光あるうち光の中を歩め」という考え方は日本社会において、まだまだ支配的です。偏差値はそれほど高くないけど確実な道を歩めるという、色々な点で冒険しないで済む学部に受験生は殺到するのです。

ワークスタイルが多様化している昨今、パソコン1台で仕事しながら世界中を飛び回る人もいますし、医師でも「フリーランス」という道を選ぶ人も増えてきました。でも、フリーランスや副業で稼いでいる人を知っていても、「固定給」や「公務員」という言葉は安定した暮らしを示唆し、魅力的に響きます。それと全く同じ事情なのです。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。