高校生が模試で成績・判定を上げる勉強法と復習法【基本編】

大学受験において欠かせないのが、「模試」

学校単位で受けることが多く、多くの高校生が一度は受験したことがあるのではないでしょうか。

模試で良い判定を取りたい!と思う人は多いと思います。ですが、日々の勉強のことも考えると、事前に準備したり復習したりとかなりハードですよね。

今回は、模試を受ける前と受けた後でやるべきことをシェアしていきます。

Contents

模試で結果を残すには、事前の学習が重要!

ここからは実際に、模試を受験するにあたって、どのような準備をしていけばいいか解説していこうと思います。今回、紹介する3つの内容のうち、とりわけ後半の2つをしっかり事前に取り組んでいるかいないかで、大きく成績の伸びに影響してきますので、しっかり取り組んでいきましょう。

まずは試験範囲の復習しよう!

まず最初にやっておくべきことは、試験範囲の内容の勉強です。忘れかけている学習内容がないか、自分の苦手な分野の勉強を進められているか、などしっかり時間を設けて確認作業をしていきましょう。

もちろん、それまでやってきた勉強量が成績として反映されることは間違いありませんが、試験直前の復習作業もれっきとした実力の一部です。入試本番においても、同様に直前の復習作業を行うわけですから、どう復習するのが効果的なのか、繰り返し試しておくことが大切です。

そういった意味でも、まずは目の前の模試に対して、試験範囲の復習をしてみましょう。

ここでポイントなのが、一夜漬けではなくある程度の期間で対策するということです。模試直前に「模試の偏差値や得点を伸ばすための一夜漬け勉強」を行うことにさほど意味はありません。

模試の範囲は広いために全範囲を短期間でカバーするのはかなり難しいですし、短期間で付け焼刃的に覚えたものはすぐに忘れてしまうので、長期的な実力養成にはあまり役立ちません。

仮に勉強した範囲が当たって得点が良くなったとしても一時的なものであり、あなたの実力を正確に反映したものではないため、むしろ過信や油断を生む結果になってしまいます。

今回の目標・課題・プランを設定しよう!

そして事前に行うべき大切なポイント2つ目は、模試の目標と課題・プランを設定することです。わざわざお金を出してもらって模試を受験するわけですから、少しでも得られるものは増やしたいはずです。そして、何を得ることができたのかをより明確に実感するためには、事前の目標・課題・プラン設定がとりわけ重要です。

目標として真っ先に考えられるのは、成績でしょう。志望校の判定を1ランク上げる。順位を100位上げる。苦手な数学の偏差値を3上げる。といった具合でしょうか。

それでは、この目標を達成するためには、どのような課題を設定すればよいでしょうか。模試の目標は全て成績に関係したものですから、点数を伸ばすための課題を考えれば良いわけです。それに沿ったプランと合わせて具体的なものをいくつか挙げておきますので参考にしてみてください。

*課題:時間配分をうまくする。

*プラン:

・最初の2分で解く問題の順番を決めてから、解き始める

・難易度の高い問題が出てきた時、序盤だけ触れて、後回しにする。 etc.

*課題:減点をへらす。

*プラン:

・最後の10分は見直しに当てる。

・自分がミスしやすいポイントや集中力が切れたタイミングは念入りに解き進めていく。 etc.

こういった内容に合わせて、前回の模試や定期テストでの失敗を踏まえた目標・課題・プラン設定を行うと、より明確に今回の模試で達成することのできた項目を挙げることができます。

自分の弱点をおさらいしておこう!

そして最後の準備として、自分の弱点のおさらいを行います。

私たちは誰しもいくつかの弱点をもっているものです。そういった弱点をもっていることは決して悪いことではなく、弱点をしっかり把握して、失敗しないように心がければ、必ず上手く切り抜けることができます。

模試においても同様で、過去と同じ失敗を繰り返さないように弱点の把握が大切になってきます。具体例は以下の通りです。

・試験中の最初の5分と最後の10分に集中力がなく、ミスが多い。

・数学において、√を含む計算式で計算ミスをしやすい。

・英作文で、3単元の「s」を忘れがち。

こういったように、皆さん一人一人、失敗のしやすいポイントは異なってくると思います。そういったポイントをしっかり把握し、試験に臨むことで失敗はググッと減り、成績にも大きく影響してくるのです。そして、この弱点のおさらいに関しても、毎回の模試でストックを増やし、ブラッシュアップしていくことで、よりよい準備を行うことができるようになります。また、自分で苦手部分をまとめたノートなどを作って見返しておくことも良いでしょう。

受験後の復習も必須!

模試が終わったら開放感でいっぱいで、遊んでしまいたくなりますよね。ですが、模試は終わってからが重要です。模試を通して得たことをしっかり身につけなければなりません。

そこでここからは、模試が終わった後の復習の仕方について、お話ししていきたいと思います。

模試の反省・フィードバックを当日中に!

人は、物事を忘れてしまいます。中には、今朝食べた朝ごはんの内容すらパッとでてこない人もいるのではないでしょうか。

模試に関しても同様のことが言えます。それぞれの科目の時間配分や問題の解く順序はどうだったか。途中でどんなトラブルが起きたか。トラブルが起きた時の心理状態はどうだったか。どんな対応をしたか。事前の準備で設定した課題やプランを達成できたか。など、細かい内容に関しては、翌日以降になって鮮明に思い出せる人はそういません。

ですので、その日うけた模試の反省や振り返りは、その日中にノートなどにまとめて記録に残しておくようにしましょう。

当日中に振り返るためにも、模試を解く時には自分の解答や経過時間をメモしておくと、より後で振り返りやすくなりますよ。

問題の解き直し・解説の解き方分析!

この内容に関しては、おそらく皆さんがされていることだと思います。ですが、多くの人が効果的な復習をできているかと言われれば、少し怪しいような気がします。わからなかった問題やミスした問題を解き直して、出題された問題を完璧に解けるようにする。という段階で、終わってしまってはいませんか?

そういった復習をすることは大前提で、それだけであれば普段から使用している問題集で十分なはずです。大切なのは、時間制限や会場の空気など緊張感をもった中で、問題を解いた時に、どういったことに陥るのかをしっかり分析することです。

そしてもう一つ大切なことは、解説をしっかり読み込むことです。模試の解説は、それぞれの塾のトップクラスの先生方が執筆してくださっています。そして問題の解答はもちろん、解き方や知識のまとめなど、さまざまなコラムを載せてくださいます。それらのトップクラスの先生のエッセンスが、模試の解説には凝縮されていて、それだけで何万円とかかる夏期講習と同等の価値があるのです。

成績表が返ってきたら、ポイントを絞って確認する

模試が終わってからしばらく経つと、その結果が送られてきます。そこには、自分の各科目の点数や順位、偏差値や志望校の判定など、さまざまな情報が載せられています。ですが、情報が多すぎて、どこを見たらわからないということが多々ありますよね。

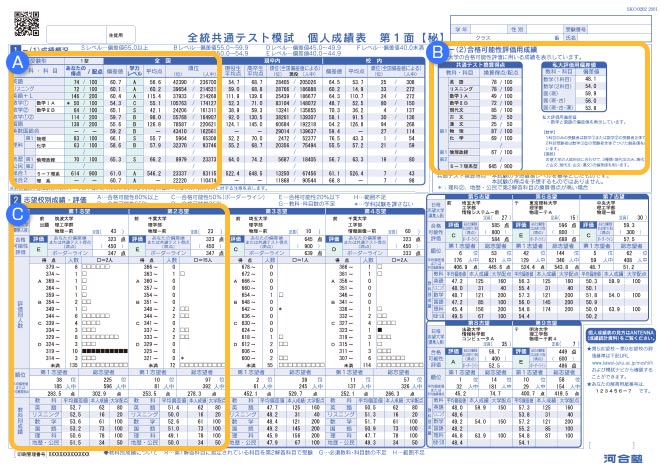

下の画像は河合塾によるサンプルです。詳しく知りたい方は、河合塾のホームページも参照ください。

(河合塾HPより引用)

では、成績表で確認するべきポイントをお伝えします。

1、大まかな成績を知るための成績概況(上の画像のA)

概況ですので、今回の成績を大まかに把握することができます。得点や偏差値、全国内の順位を、科目別、受験型別、文系・理系別に確認できます。

2、志望校判定に使われる合格可能性評価用成績(上の画像のB)

志望大学の合格可能性を評価するための成績を表示しています。

より正確な結果をだすために、得点を換算したり、受験者集団を切り分けて算出したものを、合格可能性を出すために使います。

3、A〜Eの判定による志望校別成績・評価(上の画像のC)

志望校の合格可能性がわかります。みなさんが一番気にするところだと思います。他にも、志望者のなかでの順位や、入試に必要な教科学力も確認できます。

志望校によって配点は大きく違います。ここを見れば、志望校の配点に沿って、自分の成績のなかで、どの教科が弱点かがわかります。例えば、私は数学を使う文系国公立志望の受験生だったのですが、毎回数学だけ大きく足りないことがわかりました。数学が弱点であることがわかったので、数学を中心に勉強していました。

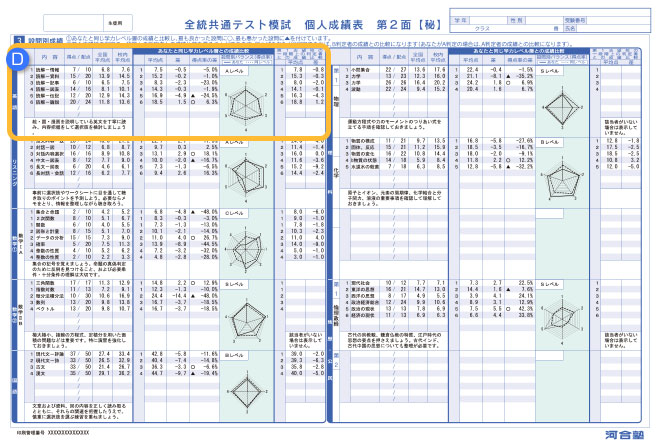

4、自分の弱点がわかる設問別成績(上の画像のD)

教科別にどの分野が弱点かわかります。設問別に配点、得点、平均点が表示されます。他の受験生は正答しているが、自分は正答できなかった問題が確認できます。

同じ学力レベルの人と比べて、自分が正答できなかった問題がわかります。これは非常に重要です。受験問題のなかには、捨ててよい問題があります。そういった問題は、難易度があまりにも高い、解法が複雑すぎる、特殊な知識を必要とするなど色々理由はありますが、ほとんどの受験生は正答できません。また、捨ててよい問題を落としても合格できます。一方、多くの人が正答しているが、自分が正答できなかった問題というものは、差が開く要因になります。自分の弱点を把握するために重要な箇所です。じっくりと読みこみましょう。

5、自己採点が合っていたかを確認できる、正答・誤答マーク読み取り状況(マーク模試のみ)

マークの読み取り状況がわかります。自己採点結果とマークの読み取り状況を比較できます。

特に国公立を志望している場合、大学入学共通テストの結果を自己採点する必要があります。共通テストの結果が出る前に、自己採点をもとに、出願しなければなりません。そのため、模試の段階から、自己採点の練習と、その結果が間違っていないか確認しておきましょう。私もなんと本番で、自己採点の結果が8点くらい間違っていることが、後からわかりました。出願のボーダーには関わらなかったので、大きな影響は出ませんでしたが、もしボーダーぎりぎりの点数だったらとヒヤッとしました。練習していても間違えることはあります。ぜひ、模試の段階から自己採点していきましょう。また、1つずらしてしまってマークしたというのも良く聞く話です。自己採点の結果を間違えていないか、ずらしてマークしていないか確認していきましょう。

6、学力の変化が一目瞭然な成績推移

共通テスト模試では最大5回分、記述模試では最大3回分の過去の成績が表示されます。長期的な学力の変化がわかります。

受けている回数が少ないとわかりにくいですが、成績推移も重要な情報の一つです。

私はここで常に成績がよい教科と、波がある教科を確認していました。例えば、私は英語と国語が得意科目だったのですが、英語は常に成績がよかった一方、国語の成績には波がありました。今回はよかったけれど、安定せず、本番で失敗する可能性がある。そういう教科を割り出すためにも便利でした。また、前回からどれくらい成績が伸びたか、落ちたかも確認できます。一回の成績に踊らされず、長期的に自分の実力がどのようなものか確認しましょう。

模試は通過点だけど、全力で取り組もう!

模試の成績で大学の合否が決まるわけではありません。

ですが、模試のために勉強した知識や詰め込んだ経験、復習して解けるようになった問題が、入試で役に立つことがあるのです。

本番までの限られた時間をできる限り上手に使って、レベルアップしていきましょう。

夢中に勉強した経験が、きっとあなたを強くしてくれるはずです。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。