医学部受験なら生物選択でも9割の大学が受験できる!メリット4つもご紹介

みなさんは、理科の選択で悩んだことはありませんか?

医学部を目指すにあたって、ほとんどの人が理科2科目を勉強します。化学と物理、化学と生物どちらにするか、難しい選択ではないでしょうか。

この記事を見てくれている人の中にも、生物にするか物理にするか悩んでいる方々もいると思います。

今回は生物選択のあれこれについて生物選択者からご紹介します。

Contents

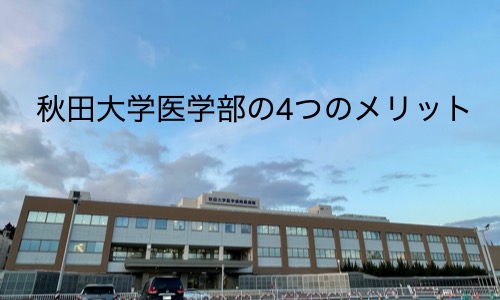

生物が使えない医学部はたった6校

医学部は国公立・私立と併せて82校あります。そのうち、一般入試で物理・化学の受験が必須なのは6校のみです。

群馬大学、金沢大学、愛媛大学、九州大学、佐賀大学、名古屋市立大学になります。

佐賀大学と名古屋市立大学は、共通テストと2次試験の両方で物理・化学での受験が必須になります。

ですので、すでにこれらの大学を第一志望としている場合は物理選択でないと受験するのが難しくなってしまいます。

こちらのサイトでは、大学ごとの受験科目やそのほかの情報も調べることができます。

募集要項は各大学のホームページをご確認ください。毎年、募集要項は夏ぐらい、遅くとも秋までに公表されますので、自分の志望校の募集要項はぜひチェックしておきましょう!

生物で医学部受験するメリット4つ

生物選択は不利だと言われたことがあるかもしれません。

しかし、きちんと勉強すれば逆に得点源になりますし物理よりも勉強しやすいこともあります。

ここから生物受験のメリットについてご紹介します。

1、大学に入ってから役立つ

医学部では、病気や身体の仕組みについて学びます。

しかし、これらの前提を学ぶために、細胞生物学や分子生物学などいわゆる生物学の入り口のような学問を最初に勉強します。

この時、生物選択者であれば授業の内容はほとんど理解できます。ですので、テスト勉強もスムーズに進み、良いスタートダッシュを切れます。

大学によっては教養科目として物理の履修が必須のところもあります。ですが、学ぶ内容としては圧倒的に生物に関する方が多いですし、この教養科目のために受験で物理選択にしようと考える必要もないと思います。

2、学校のサポートが手厚い

物理選択が多数派である高校がほとんどなのではないでしょうか。生物選択は人数が少ないので、先生に質問しやすいです。

論述問題の添削をお願いしたときも、丁寧なコメントをつけて返却してくれました。予備校でも、集団授業でしたが少人数だったため、志望校に準じた対策をしてくれました。

分からないところを分かるまで教えてもらうのは難しいですが、頑張って質問してみましょう!!

3、計算式がほとんど出てこない

生物では数学や物理のような計算式はほとんど出てきません。ですので、数学や物理ほど計算ミスを気にする必要がありません。

とはいえ、遺伝の問題では数学の確率のような計算があるので、ここさえ乗り越えれば大丈夫です。遺伝の計算のポイントは、まず遺伝の種類を理解することだと思います。遺伝形式によって、次の世代で発現する割合が決まっていることもあるので、何度も繰り返し問題を解いていると計算せずに答えることができるようになります。

数学や物理のようにひたすら計算するのではなく、論理的に考えてそれを言葉にする要素が強いのが特徴です。

4、イメージしやすい

私は目に見えない現象を計算式で表すことがどうしても苦手で、物理が理解できませんでした。

それに対して、生物は人間の身体や植物の成長について学ぶのでイメージが湧きやすく、理解するのにスムーズでした。

医学部を目指していた当時を振り返ると、将来医学部で学ぶこと(肝臓や腎臓について、ホルモンや免疫など)を勉強していた時はモチベーションが高かった記憶があります。先ほども書きましたが、この時習った知識は大学でも役立っています。高校の生物で下地をしっかり固めていたので、思い出しながら医学部の勉強につなげています。

生物で医学部受験するデメリット2つ

生物選択の私が、生物選択で大変だったことをご紹介します。

1、授業の始まりが物理より遅い

私の高校では、高校2年生で文理が分かれました。物理基礎は1年生から、物理本科は2年生から授業が始まりました。一方で、生物基礎は2年生から、生物本科は3年生からのスタートでした。周りの友達もほとんどが物理選択で、生物選択は理系の2割弱でした。

そのため、基礎的な問題集を使って生物本科の予習を2年生の3学期くらいから始めました。この問題集は用語の確認や穴埋め問題がメインだったので、オレンジペンで書き込んで赤シートで隠しながら繰り返しました。

生物本科の授業が始まるのが遅い場合は、自分で先取りして勉強する必要があると思います。また、私の場合、高校2年生の時には既に生物選択にしようと思っていたので、高校の物理の授業に身が入りませんでした。

2、暗記量が多い

単純に暗記量が多いです。覚える単語が多いのは事実です。

難関大学になればなるほど用語を穴埋めする入試問題は少ない傾向にありますが、基本の用語をしっかり理解していないと問題の意味を読み間違えてしまうことがあるので、用語の暗記は基本になります。

この暗記を乗り越えると、論述問題にも対応できるようになります。

覚えるには繰り返すしかありません。私の場合、問題集を最低3回は繰り返して暗記していました。

生物の勉強方法はこちらの記事で紹介がありますので、ぜひご覧ください!

生物選択でも医学部に合格できる

少しは生物の魅力が伝わったでしょうか。

私は、自分の適性を見極めた上で生物選択にして本当に良かったと思っています。

物理の方が点数が取りやすい、勉強したい!という場合は、もちろん物理受験で良いです!ですが、物理はちょっと…という場合でも生物の勉強なら頑張れるかもしれません。

「理科2科目やらなきゃいけないけど物理苦手だし、もう医学部受けるのやめよう」という気持ちにはならないで下さい。

この記事を読んで、少しでも受験勉強を頑張っていただけたら嬉しいです。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。